Di awal dekade 1980-an, suatu peristiwa bernama Video Game Crash makin terakumulatif ketika rak-rak toko video game di Amerika Utara dipenuhi kartrid yang tak lagi diminati pembeli. Hal ini bisa dikatakan peristiwa kelam dalam sejarah industri game yang usianya tergolong muda dibanding industri hiburan lain. Dikabarkan menumpuknya game berkualitas rendah adalah salah pemicu peristiwa ini.

Namun adanya kejadian ini bukanlah kegagalan sebuah produk semata, Video game crash merupakan hasil akumulasi berbagai faktor struktural yang berkembang dalam jangka waktu tertentu. Untuk ntuk memahami bagaimana industri video game bisa jatuh sedalam itu, kami akan membahasnya lebih dalam. Jadi, mari simak artikel berikut!

Kondisi Industri Game Pra-Resesi 1983

Atari adalah Industri Game Itu Sendiri

Ketika industri mulai tumbuh, muncullah teknologi yang menjanjikan hiburan interaktif mulai menyusupi rumah-rumah mulai terbentuk pada akhir 1970-an. Dalam waktu singkat, industri ini tumbuh pesat dan memasuki awal dekade 1980-an muncul optimisme dari para pelaku industri ini. Sayangnya, optimisme akan industri yang tergolong baru ini semakin terkikis.

Awalnya, Atari Inc. mendominasi pasar video game, bahkan menghegemoni industri game. Di bawah naungan Warner Communications, Atari menguasai mindshare dan market share global, dengan Atari 2600 (VCS) sebagai ujung tombak yang membawa video game rumahan masuk ke ruang keluarga jutaan orang.

Ledakan ini mendorong pendapatan industri video game Amerika Serikat mencapai puncaknya di kisaran US$3,2 miliar pada tahun 1983, bahkan melampaui pendapatan gabungan industri film Hollywood dan musik pada masa itu.

Fondasi kejayaan tersebut dibangun di atas model bisnis yang tampak sederhana namun sangat efektif. Atari menerapkan pendekatan serupa strategi razor and blades, di mana konsol dijual dengan margin sangat tipis—bahkan mendekati impas—demi membangun basis pengguna seluas mungkin, sementara keuntungan besar dihasilkan dari penjualan kartrid game yang murah diproduksi tetapi dipasarkan dengan harga tinggi.

Awal Kekacauan Industri Game

Di balik kesuksesan Atari 2600 yang merajai ruang keluarga Amerika Serikat, ada sekelompok programmer yang namanya nyaris tak pernah dikenal publik. Mereka adalah David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller, dan Bob Whitehead.

Namun, alih-alih diapresiasi secara layak dan diberi kredit oleh manajemen Warner, nama-nama yang figur kunci di balik game-game terlaris Atari tersebut justru diperlakukan sebagai programmer anonim. Ketidakpuasan tersebut berujung pada hengkangnya mereka dari Atari dan membangun entitas independen.

Keputusan yang diambil dari keempat figur tersebut melahirkan Activision sebagai developer pihak ketiga pertama di dunia. Sayangnya, langkah tersebut tidak berjalan begitu lancar, lantaran hal ini memicu konflik hukum terbuka dengan Atari. Gugatan atas dugaan pelanggaran hak cipta dan pencurian rahasia dagang pun dilayangkan.

Akan tetapi, penyelesaian kasus pada tahun 1982 justru menciptakan preseden hukum yang mengubah arah industri. Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan pihak ketiga dapat mengembangkan perangkat lunak untuk konsol yang sudah ada tanpa izin langsung dari pemilik platform, selama tidak melanggar hak cipta pada kode sumber tertentu. Secara praktis, putusan ini melemahkan kontrol Atari atas ekosistem konsolnya.

Masuknya Pihak Luar Non-Teknologi

Penyelesaian kasus hukum Activision pada awal 1980-an tidak hanya mengubah lanskap bisnis game, tetapi juga memicu apa yang kerap digambarkan sebagai demam emas di Silicon Valley. Venture capital mengalir deras ke startup game yang menjanjikan keuntungan cepat, sementara video game mulai dipandang bukan lagi sebagai produk kreatif, melainkan komoditas dengan margin tinggi.

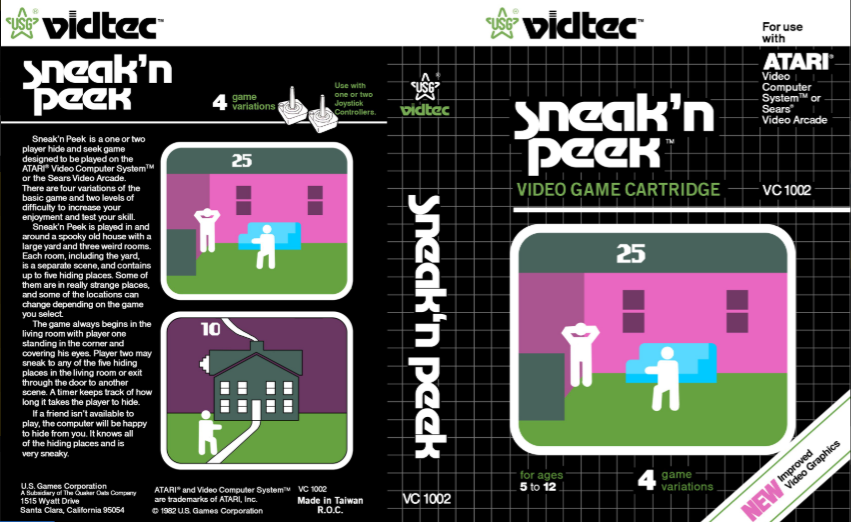

Situasi ini menjadi semakin problematis ketika perusahaan-perusahaan barang konsumen yang minim kompetensi pengembangan perangkat lunak ikut terjun ke pasar. Nama-nama seperti Quaker Oats—melalui anak usaha US Games—hingga Ralston Purina, produsen makanan hewan, melihat industri game sebagai ladang baru untuk dieksploitasi, bukan ekosistem yang perlu dipahami.

Masuknya para pemain baru ini memicu ledakan pasokan produk yang nyaris tak terkendali. Pada ajang Consumer Electronics Show (CES) pada tahun 1982 dan 1983, ratusan judul game diperkenalkan oleh puluhan publisher baru dalam waktu yang berdekatan. Rak-rak toko dibanjiri kartrid, namun angka pembeliannya tidak sebanding dengan jumlah produknya.

Analisis menunjukkan bahwa pada tahun 1982, jumlah kartrid yang beredar melampaui permintaan pasar hingga sekitar 200%. Ketimpangan mendasar antara supply dan demand inilah yang perlahan membangun tekanan struktural dalam industri, yang menjadi pemicu rusaknya ekosistem video game.

Penurunan Kualitas yang Sangat Signifikan

Menurunnya Kepercayaan dan Fenomena Shovelware

Ketika di usianya yang masih belia, industri game awal 1980-an perlahan merakit bom waktunya sendiri. Demi mengejar keuntungan cepat, banyak perusahaan baru bermunculan dan memproduksi game dengan kualitas seadanya. Praktik ini kemudian dikenal dengan istilah peyoratif shovelware, di mana software yang “disekop” ke pasar tanpa proses kurasi yang layak.

Ketiadaan kontrol kualitas membuat game yang dikembangkan hanya dalam hitungan minggu bisa dipajang sejajar di rak toko dengan judul-judul yang digarap berbulan-bulan, mengaburkan batas antara karya serius dan produk oportunistis.

Judul-judul seperti Chase the Chuck Wagon, game promosi dari Purina Dog Food yang hanya bisa diperoleh dengan mengirimkan bukti pembelian makanan anjing. Kehadirannya mencerminkan titik nadir komersialisasi industri game, ketika media interaktif diperlakukan semata sebagai alat promosi murahan. Pada saat yang sama, kemunculan game dengan konten dewasa dan ofensif seperti Custer’s Revenge semakin merusak citra video game sebagai hiburan keluarga, sehingga memicu reaksi keras dari kelompok advokasi orang tua dan komunitas publik.

Di sisi konsumen, situasinya tak kalah problematis. Di kala itu belum ada ulasan internet atau media game yang mapan. Hal ini membuat gamers nyaris tidak memiliki cara untuk membedakan game berkualitas dari produk gagal sebelum membeli. Setelah berulang kali menghabiskan sekitar $30 hingga $40—nilai yang setara dengan lebih dari $100 saat ini—untuk game yang nyaris tak dapat dimainkan, konsumen mulai menarik diri dari pasar. Alhasil, kepercayaan konsumen pun runtuh perlahan namun pasti.

Titik Kegagalan Tertinggi: Pac-Man dan E.T.

Sementara banjir shovelware perlahan menggerogoti fondasi pasar, kejatuhan kepercayaan publik justru dipercepat oleh dua kegagalan besar yang datang dari dalam tubuh Atari sendiri. Sebagai pemimpin pasar lewat Atari 2600, setiap langkah Atari bukan hanya memengaruhi performa perusahaannya, tetapi juga persepsi konsumen terhadap industri video game secara keseluruhan.

Ketika produk-produk andalan mereka gagal memenuhi ekspektasi, dampaknya terasa jauh melampaui angka penjualan. Mereka merusak legitimasi video game sebagai medium hiburan yang dipercaya.

Kasus Pac-Man versi Atari 2600 (1982) menjadi contoh paling nyata. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi system seller, yang merupakan adaptasi dari game arcade paling populer di dunia yang dinanti jutaan gamers. Namun karena keterbatasan teknis, ditambah jadwal rilis yang dipaksakan, adaptasi tersebut selesai dengan masalah teknis seperti visual berkedip, audio yang tidak sinkron, dan desain gameplay yang jauh dari standar arcade.

Dengan optimisme yang nyaris irasional, Atari memproduksi sekitar 12 juta kartrid. Jumlah tersebut bahkan melampaui basis konsol yang beredar saat itu. Meski sekitar 7 juta kopi berhasil terjual, jutaan sisanya menumpuk tak tersentuh, sementara konsumen yang membeli merasa tertipu oleh kualitas produk. Reputasi Atari pun mulai retak. Perusahaan tersebut bukan sebagai inovator, melainkan sebagai korporasi yang menjual ekspektasi kosong.

Jika Pac-Man merusak kepercayaan, maka E.T. the Extra-Terrestrial (1982) menghancurkannya. Game yang kerap disebut sebagai “game terburuk sepanjang masa” ini bukan sekadar kegagalan dalam merancang game, melainkan potret dari buruknya manajemen korporat. Atari menggelontorkan dana sekitar US$20–US$25 juta demi lisensi film Steven Spielberg, tetapi hanya memberikan waktu sekitar lima minggu kepada programmer Howard Scott Warshaw untuk menyelesaikan game demi mengejar musim Natal.

Hasilnya adalah produk yang sarat bug dan gagal menjelaskan dirinya sendiri kepada gamers. Jutaan kartrid diproduksi, namun sebagian besar dikembalikan oleh pengecer. Dua kegagalan ini menegaskan satu pesan yang ditangkap jelas oleh pasar, yakni yang mendominasi industri bisa meruntuhkan dirinya sendiri ketika meremehkan kualitas, demi mengejar keuntungan semata.

Era Home Computer yang Lebih Terjangkau

Memasuki awal 1980-an, era home computer mulai menemukan momentumnya, ketika perangkat komputasi rumahan tak lagi eksklusif bagi institusi atau kalangan profesional. Nama-nama seperti Commodore, Texas Instruments, dan Apple memimpin perubahan ini, menawarkan komputer yang lebih terjangkau dan serbaguna, bukan hanya untuk bermain game, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan berkreasi.

Narasi pemasaran komputer rumah mulai dilancarkan secara agresif untuk menggerus dominasi konsol game, dengan perangkat seperti Commodore 64 (C64) dan VIC-20 diposisikan bukan sekadar sebagai mesin hiburan, melainkan sebagai simbol masa depan pendidikan dan produktivitas.

Di bawah kepemimpinan Jack Tramiel, Commodore mengemas serangan ini lewat slogan yang provokatif: “Why buy your child a video game and distract them from school when you can buy them a computer that will prepare them for college?”. Pesan tersebut secara halus menggiring konsol game sebagai distraksi, sementara komputer dipresentasikan sebagai investasi intelektual.

Argumen tersebut menemukan momentumnya di pasar. Bagi banyak orang tua, komputer rumah terdengar jauh lebih rasional dibandingkan konsol seperti Atari 2600. Secara teknis, C64 memang menawarkan memori yang lebih besar, kemampuan grafis dan suara yang lebih maju, serta fleksibilitas fungsi di luar game. Model distribusi gamenya pun lebih ekonomis, dengan kaset pita dan disket yang jauh lebih murah untuk diproduksi dibandingkan kartrid ROM.

Bagaimana dengan Industri Game-nya?

Ketika muncul pergolakan di dalam industri game, ternyata dampak finansialnya sangat signifikan bagi pelakunya. Akumulasi berbagai faktor, mulai dari banjir game berkualitas rendah hingga runtuhnya kepercayaan konsumen, mendorong industri video game Amerika Serikat ke jurang terdalamnya. Dalam rentang 1983 hingga 1985, pendapatan industri video game AS tercatat mengalami kontraksi hingga 97 persen. Angka ini menggambarkan betapa cepat kemerosotan industri ini.

Keruntuhan tersebut tercermin jelas pada laporan keuangan para pemain besar industri. Atari, raksasa yang pernah mendominasi pasar, mencatat kerugian lebih dari 500 juta dolar AS pada 1983, sebelum akhirnya dipecah oleh induk perusahaannya, Warner Communications, dan dijual murah kepada Jack Tramiel pada 1984. Mattel Electronics, melalui konsol Intellivision, tak bernasib lebih baik. Divisi ini membukukan kerugian operasional sebesar 394 juta dolar AS dan resmi ditutup pada awal 1984. Sementara itu, Coleco, yang sempat bertahan berkat kesuksesan Cabbage Patch Kids, akhirnya ikut tumbang setelah kegagalan komputer Adam dan runtuhnya pasar game, memaksa perusahaan tersebut angkat kaki dari industri video game pada 1985.

Dampak dari resesi ini bukan hanya dirasakan oleh produsen, pengecer juga ikut terkena pengaruh efek domino dari kejadian tersebut. Sears, Kmart, dan Toys “R” Us mendapati gudang mereka dipenuhi stok game yang nyaris tak bernilai. Kartrid yang sebelumnya dijual dengan harga premium sekitar US$35 terpaksa dilepas ke keranjang diskon dengan banderol US$5, bahkan US$1. Agar ruang etalase mereka dapat dikosongkan.

Pengalaman pahit ini membentuk persepsi jangka panjang di kalangan retail buyers. Video game dianggap sebagai sekadar fad atau tren sesaat yang bernasib sama seperti hula hoop, cepat naik lalu menghilang tanpa sisa. Konsekuensinya, banyak pengecer menolak menyetok produk video game baru, dan ruang rak yang sebelumnya dikhususkan untuk game perlahan digantikan oleh kategori lain yang dianggap lebih aman. Kematian saluran distribusi inilah yang kemudian menjadi penghalang terbesar bagi perusahaan mana pun yang mencoba memperkenalkan konsol baru pasca-1984, bahkan sebelum produk tersebut sempat dinilai oleh konsumen.

Rilisan Fisik yang Terkubur di Dalam Tanah

Jika keruntuhan pasar game pada 1983 kerap dibahas lewat angka penjualan dan laporan keuangan, maka ada satu gambaran yang merangkum keputusasaan industri tersebut secara visual dan simbolik, yakni pembuangan massal stok Atari di tempat pembuangan akhir Alamogordo, New Mexico, pada September 1983. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini berkembang sebagai mitos industri, di mana jutaan kopi E.T. The Extra-Terrestrial yang dikubur diam-diam demi menutup aib kegagalan korporasi. Narasi ini menjelma menjadi metafora kolektif tentang runtuhnya kepercayaan terhadap industri video game yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan.

Penggalian arkeologis yang dilakukan pada 2014 kemudian menggeser legenda tersebut ke ranah yang lebih faktual. Penguburan itu memang terjadi, tetapi skalanya lebih terbatas, yakni sekitar 700.000 kartrid ditemukan, yang terdiri dari berbagai judul seperti E.T., Pac-Man, Centipede, serta unit konsol yang rusak atau dikembalikan. Keputusan ini bukan sekadar tindakan panik, melainkan langkah logistik untuk menghapus inventaris yang telah kehilangan nilai pasar demi keuntungan pajak dan mengosongkan gudang di El Paso.

Eropa Tetap Bertahan dan Jepang Menyelamatkan

Di Jepang, gelombang krisis yang menghantam Amerika Utara dikenal dengan sebutan “Atari Shock”. Namun alih-alih ikut terseret ke dalam resesi tersebut, pasar game Jepang justru berdiri di ambang babak baru. Pada 1983—tahun yang sama ketika pendapatan industri game Amerika mulai merosot—Nintendo merilis Family Computer (Famicom), sebuah konsol yang kelak menjadi fondasi kebangkitan industri video game dunia.

Perbedaan nasib ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari struktur pasar dan pendekatan industri yang sangat kontras. Pasar Jepang tidak dibanjiri produk berkualitas rendah karena sejak awal Nintendo merancang Famicom dengan sistem kontrol kualitas yang ketat.

Nintendo memahami bahwa krisis bukan terjadi karena publik lelah bermain game, melainkan karena mereka lelah mengonsumsi produk yang buruk. Keberhasilan Famicom bersama Sega SG-1000 menjadi bukti bahwa minat terhadap hiburan interaktif tetap tinggi selama kualitas dijaga.

Sementara, di belahan dunia lain, yakni Eropa—khususnya Inggris—mengalami proses yang sama sekali berbeda. Pasar konsol di kawasan ini tidak pernah mencapai tingkat penetrasi seperti di Amerika Serikat, dan justru berkembang di atas fondasi komputer mikro domestik yang lebih murah dan mudah diakses.

Perangkat seperti Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro, Amstrad CPC, serta Commodore 64 menjadi tulang punggung ekosistem game Inggris. Produk-produk tersebut membentuk pasar yang sejak awal lebih beragam dan tidak bergantung pada satu platform atau korporasi tunggal.

Dari lingkungan inilah lahir budaya “bedroom coding”, yang merupakan sebuah fenomena khas Inggris di mana pengembang muda menciptakan game dari kamar tidur mereka sendiri dan mendistribusikannya melalui kaset pita. Model distribusi yang murah yang berbeda dengan kartrid ROM mahal di pasar konsol AS membuat harga game lebih terjangkau dan risiko konsumen jauh lebih rendah.

Ekosistem komputer mikro Eropa yang terbuka dan terdesentralisasi ini terbukti lebih tangguh menghadapi gejolak industri. Data bahkan menunjukkan bahwa pendapatan pasar game komputer di Inggris tumbuh stabil pada 1984 dan 1985, tepat ketika industri game Amerika masih terpuruk di titik terendah pasca resesi industri game.

Bagaimana Nintendo Menyelamatkan Industri Ini?

Vakumnya pasar video game di Amerika Serikat pada periode 1984–1985 justru membuka celah bagi pihak yang cukup berani untuk mengambil risiko. Di saat sebagian besar perusahaan melihat pasar pasca–resesi industri game sebagai ekosistem yang mati, Nintendo melihatnya sebagai peluang strategis. Namun, memasuki pasar AS bukan sekadar soal membawa konsol baru. Nintendo harus berhadapan dengan trauma kolektif industri dan pengecer yang menganggap video game sebagai produk gagal yang tak lagi layak dijual.

Ketika Minoru Arakawa, Presiden Nintendo of America, mulai memperkenalkan Famicom kepada para pengecer, respons yang ia terima nyaris seragam, yaitu “Video game sudah mati.” Tidak ada toko yang ingin mengambil risiko menjual konsol game, apa pun mereknya. Menyadari bahwa masalah utama bukan produknya, melainkan persepsi pasar, Nintendo pun merancang sebuah pendekatan pemasaran yang kelak dikenal sebagai strategi “Kuda Troya”.

Alih-alih memasarkan Famicom sebagai konsol video game, Nintendo melakukan rebranding total. Istilah “video game” sengaja dihilangkan dari materi promosi. Famicom diubah menjadi Nintendo Entertainment System (NES) dengan desain kotak abu-abu futuristik yang menyerupai VCR (perangkat elektronik yang tengah populer dan dipercaya konsumen saat itu).

Kartrid pun berganti nama menjadi Game Pak dan dimasukkan melalui mekanisme front-loading, meniru cara kerja kaset video. Tujuannya jelas, yakni menjauhkan NES dari stigma konsol game yang telah runtuh bersama Atari.

Langkah ini diperkuat dengan kehadiran R.O.B. (Robotic Operating Buddy), sebuah robot mainan yang disertakan dalam paket penjualan awal NES di New York pada 1985. R.O.B. diposisikan sebagai produk utama—robot interaktif canggih—sementara NES hanya berfungsi sebagai perangkat pengendalinya.

Strategi ini memungkinkan Nintendo menempatkan produknya di lorong mainan (toy aisle), bukan di bagian elektronik yang sudah kehilangan daya tarik. Dalam konteks ini, R.O.B. benar-benar berfungsi sebagai “Kuda Troya” yang menembus pertahanan pengecer.

Untuk menghilangkan sisa keraguan, Nintendo bahkan mengambil risiko finansial sepenuhnya. Pada uji coba pasar di New York, mereka menawarkan skema inventory buy-back penuh, di mana Nintendo memasang display toko sendiri dan bersedia membeli kembali seluruh unit NES yang tidak terjual. Bagi pengecer, ini adalah tawaran tanpa risiko. Hasilnya, NES diluncurkan secara terbatas pada Natal 1985, sebelum akhirnya dipasarkan secara nasional pada 1986. Keberhasilan Super Mario Bros. kemudian menjadi katalis yang menghidupkan kembali minat konsumen terhadap video game di Amerika Serikat.

Namun, bagi Nintendo, menjual konsol hanyalah separuh dari misi mereka. Trauma Video game crash membuat perusahaan ini bertekad untuk mencegah terulangnya kehancuran serupa. Hiroshi Yamauchi, Presiden Nintendo, menyimpulkan bahwa kejatuhan Atari bukan semata karena satu produk gagal, melainkan akibat kebebasan tak terkendali yang diberikan kepada pengembang pihak ketiga. Dari sinilah lahir pendekatan radikal yang bertolak belakang dengan filosofi Atari.

Nintendo menerapkan sistem “Walled Garden”—sebuah rezim kontrol kualitas yang ketat atas seluruh ekosistem NES. Melalui chip pengunci 10NES, setiap konsol dan kartrid dilengkapi sistem keamanan yang memastikan hanya game berlisensi resmi yang bisa dijalankan. Tanpa chip yang valid, game tidak akan menyala. Dengan cara ini, Nintendo memegang kendali fisik atas siapa yang boleh memproduksi game untuk platform mereka.

Kontrol tersebut diperkuat lewat Nintendo Seal of Quality, segel emas yang ditempelkan pada setiap game yang disetujui. Konsumen secara aktif diedukasi untuk “mencari segel emas” sebagai jaminan mutu, sekaligus mendiskreditkan game tanpa lisensi resmi.

Di sisi pengembang, Nintendo menerapkan kontrak lisensi yang ketat dan seringkali dianggap drakonian: pembatasan jumlah rilis per tahun, kewajiban memesan kartrid langsung dari Nintendo dengan pembayaran di muka, hingga klausul eksklusivitas dua tahun yang melarang game NES dirilis di konsol pesaing.

Keberhasilan Nintendo membangun kembali industri game ternyata membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Menjelang akhir 1980-an, dominasi Nintendo Entertainment System (NES) di Amerika Serikat mencapai tingkat yang nyaris absolut, dengan penguasaan pasar yang diperkirakan menyentuh angka 90 persen. Bagi konsumen, NES adalah simbol kebangkitan video game. Namun bagi sebagian pelaku industri, kekuasaan sebesar ini mulai terasa seperti bentuk kontrol yang berlebihan, dan memicu reaksi balik yang perlahan menggerus citra Nintendo sebagai penyelamat industri.

Titik balik datang pada 1988 dan 1989, ketika Atari Games—entitas arcade yang terpisah dari Atari Corp.—berhasil menemukan cara untuk membobol chip pengunci 10NES. Langkah ini bukan sekadar pembuktian teknis, melainkan pernyataan politik terhadap sistem walled garden Nintendo.

Atari Games kemudian menggugat Nintendo atas praktik monopoli, menuduh perusahaan Jepang tersebut menyalahgunakan dominasinya untuk mengendalikan pasar dan menekan persaingan. Pada saat yang sama, tekanan juga datang dari regulator: Jaksa Agung dari berbagai negara bagian AS serta Federal Trade Commission (FTC) mulai melakukan penyelidikan antitrust terhadap praktik bisnis Nintendo.

Konflik ini mencapai puncaknya pada 1991, ketika Nintendo menyetujui penyelesaian atas tuduhan price fixing dan bersedia melonggarkan klausul eksklusivitas yang selama ini mengikat pengembang pihak ketiga. Sebagai bagian dari kesepakatan, Nintendo membayar jutaan dolar dalam bentuk kupon kepada konsumen, yang merupakan sebuah pengakuan diam-diam bahwa model kontrol ekstrem mereka telah melampaui batas yang dapat diterima regulator. Meski demikian, esensi dari sistem yang dibangun Nintendo tetap bertahan.

Ironisnya, meskipun dikritik dan digugat, warisan bisnis Nintendo justru menjadi cetak biru industri modern. Model di mana pemegang platform mengambil royalti dari setiap game yang dijual, mengontrol proses distribusi, dan menetapkan standar kualitas, kini menjadi praktik umum, yang diadopsi oleh Sony, Microsoft, hingga Apple. Dalam konteks ini, Nintendo bukan hanya membangkitkan industri game dari keterpurukan, tetapi juga secara permanen mendefinisikan ulang relasi kuasa antara platform, pengembang, dan konsumen.

Kesimpulan

Peristiwa ini menunjukkan bagaimana industri video game pernah tumbuh terlalu cepat, tanpa adanya kontrol yang baik. Di era pra-1983, game dirilis nyaris tanpa standar, yang akhirnya mempertaruhkan kualitas, dan mengikiskan kepercayaan konsumen secara perlahan.

Dari titik terendah itu, industri game pelan-pelan belajar menata ulang dirinya. Pendekatan yang lebih terkontrol, seperti yang diterapkan Nintendo, membantu memulihkan kepercayaan pasar dan membentuk struktur industri yang lebih rapi.

Dampaknya masih terasa hingga sekarang, baik dalam hubungan antara platform dan pengembang, maupun dalam cara konsumen menilai sebuah game sebelum membeli. Video game crash akhirnya lebih tepat dipahami bahwa kualitas dan kepercayaan pemain bukan sekadar idealisme, melainkan syarat dasar agar sebuah industri bisa bertahan.

Selain membahas tentang sejarah industri game, kami juga membahas hal-hal lain yang terkait dengan video game. Jadi, ikuti terus Instagram dan website kami untuk update dan insight–insight keren lainnya!